发布时间:2025-11-03

第一作者:马召创(硕士研究生)

通讯作者:孙佩哲教授、翟思媛副研究员

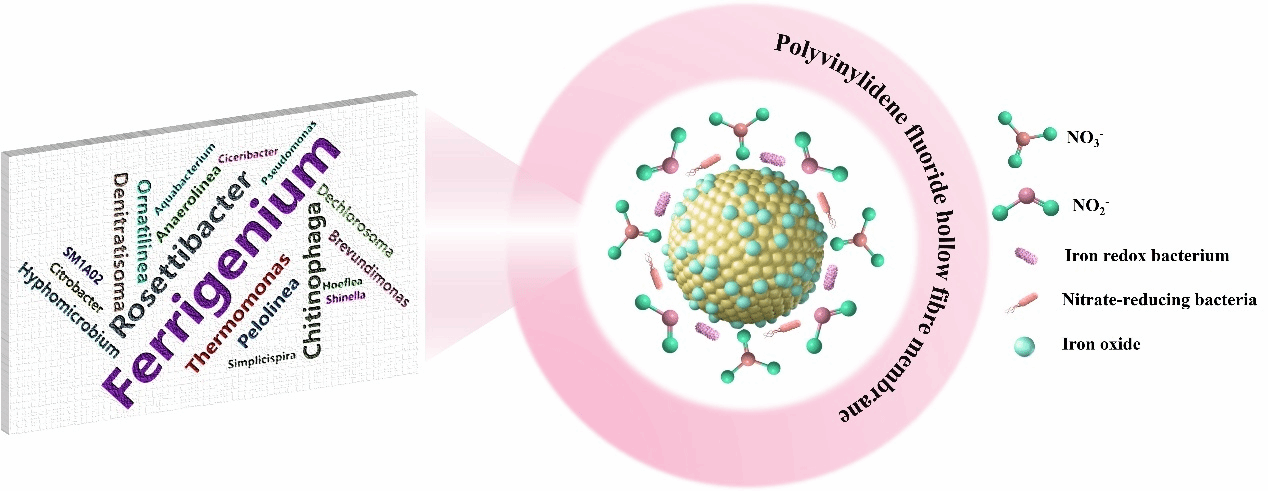

图文摘要

天津大学孙佩哲教授与翟思媛副研究员合作文章在Water Research上发表,题为“Enhancement mechanism of iron autotrophic denitrification system based on resource utilization of waste membranes”的研究论文 (DOI: 10.1016/j.watres.2025.124410),该研究提出利用废弃的聚偏氟乙烯(PVDF)膜包裹废弃的铁丝作为反硝化滤柱的填料层,构建一种强化微污染水深度脱氮的自养反硝化反应体系,体系通过膜与微生物介导的铁基自养反硝化的协同作用有效地解决传统微生物铁自养反硝化体系长期运行导致的板结/堵塞问题,同时通过废弃膜丝和铁丝的资源化利用“以废治废”强化了硝酸盐的深度去除。通过深入剖析填料层各组分对硝酸盐去除中贡献,阐明了该体系优异的脱氮性能归因于多种作用的协同效应。

成果简介

在低碳氮比(低 C/N)废水处理领域,微生物介导的铁自养反硝化技术因无需有机碳源且碳排放极低,正受到日益广泛的关注。目前限制这一技术广泛应用的关键因素在于低成本铁基电子供体的合理选择以及功能微生物的稳定富集。本研究巧妙地将废弃铁丝插入废弃膜丝中,构建了一种集生物膜载体与电子供体功能于一体的新型复合填料,旨在实现对微污染水中硝酸盐的强化去除,同时为解决废弃膜丝和铁丝的资源化再利用提供了新的思路。

Fe-P(W)-S反应器在稳态运行期间对硝酸盐去除率达到63.11 ± 0.06%。相较于传统铁自养反硝化体系,本研究开发的膜丝包裹铁丝作为填料层的Fe-P(W)-S体系中未发生异化硝酸盐还原为铵(DNRA)的过程,这是由于采用膜封装铁丝的方式实际上实现了铁溶解的一定程度的可控释放,相比直接使用铁基材料具有一定的优势。

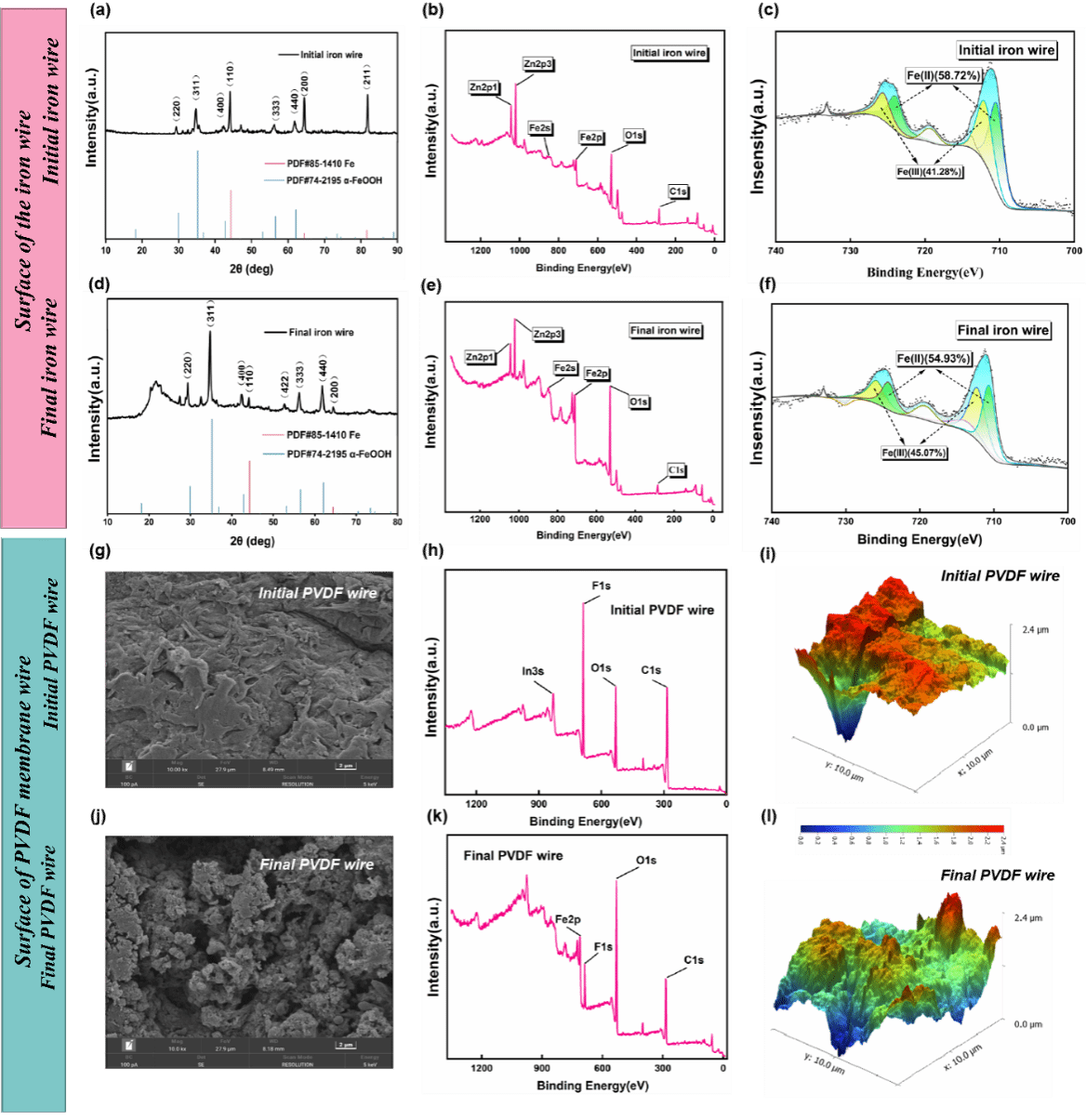

图1 填料反应前后性能表征: (a)-(c)反应前铁丝的 XRD和XPS 分析; (d)-(f) 反应后铁丝的 XRD和XPS 分析; (g)-(i) 反应前 PVDF 膜丝的 SEM、XPS 和 AFM 表征; (j)-(l) 反应后 PVDF 膜丝的 SEM、XPS 和 AFM 表征。

填料的表面形貌及元素组成及铁元素的氧化态结果表明生物反应前铁丝主要由零价铁(Fe⁰)和少量赤铁矿(α-Fe₂O₃)组成,随着生物反硝化过程的进行,膜丝表面的铁元素含量增至13.84%,表明溶出的铁离子穿透膜丝与水中的硝酸盐反应后并沉积在PVDF膜丝表面。微生物生长在膜丝表面形成了粗糙的生物膜,PVDF膜的开放结构增强了硝酸盐向生物膜/铁界面的传质,并促进了Fe²⁺从反应位点的扩散。通过体系的氮平衡阐明了填料层对硝酸盐去除的贡献归因于多种作用的协同效应,包括PVDF膜丝和铁丝的非生物吸附作用(13.53%)、异养反硝化作用(15.45%)以及铁基自养反硝化作用(40.43%)。

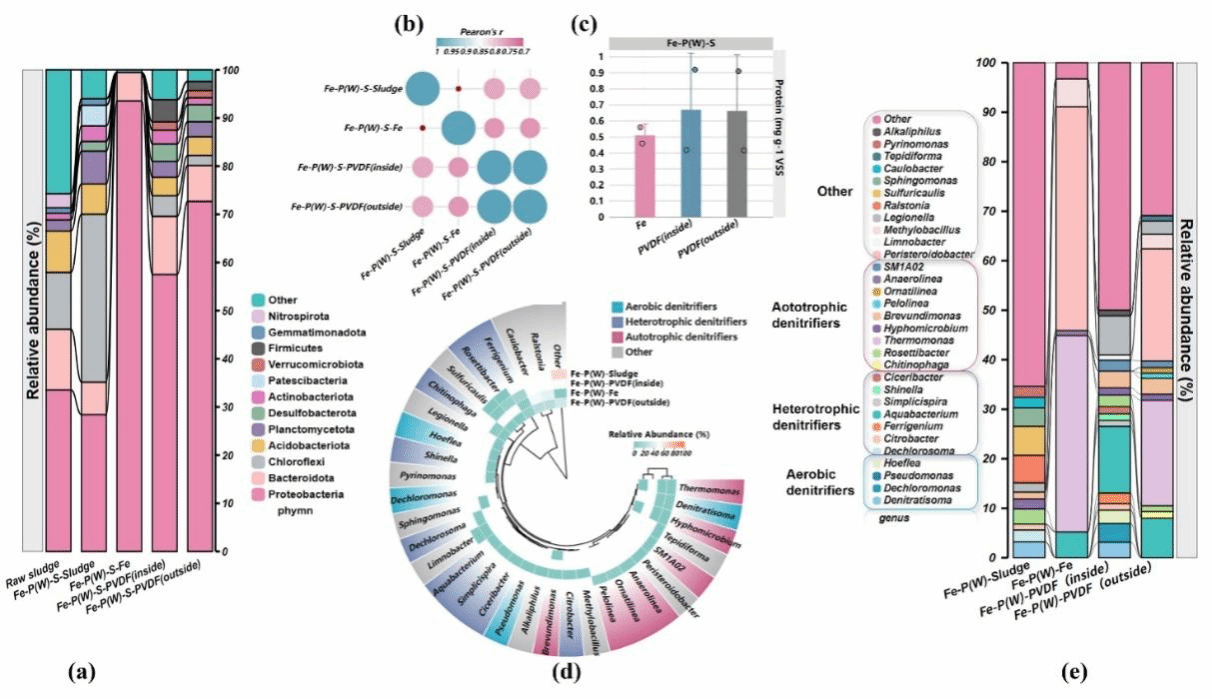

图2 接种污泥和填料层附着微生物特征:(a)接种污泥和填料层附着微生物门水平上的相对丰度;(b)填料层不同部位在门水平上的物种相关性;(c)填料层不同部位的蛋白质含量;(d)填料层不同部位在属水平上的物种相关性;(e)接种污泥和填料层附着微生物属水平上的相对丰度。

填料层不同部位微生物群落的演替规律,填料层中微生物的分布与氧梯度密切相关,PVDF膜对铁丝的包裹形成由微氧向严格厌氧的过渡。不同部位的反硝化功能微生物主要分为三类:好氧反硝化菌、异养反硝化菌和自养反硝化菌,其中自养反硝化菌的相对丰度在2.0%至8.01%之间,主要包括Ferrigenium、Thermomonas、Hyphomicrobium和Brevundimonas,其中Ferrigenium可在微氧条件下以铁为电子供体进行反硝化。尽管体系中并未额外添加碳源,但体系中也存在一定丰度的异养反硝化微生物,同时,参与铁循环的异养菌明显富集与铁丝表面保障Fe的生物溶出,进而提高了生物可利用铁为铁基自养反硝化过程供给无机电子供体。

填料层经L-DOPA改性的PVDF膜显著增强了微生物的附着能力,功能微生物逐渐在PVDF膜包裹的铁丝表面形成生物膜,膜内微生物作用下铁的溶出持续释放Fe(II),功能微生物与内部铁丝提供的电子供体发生反硝化过程,保障了反硝化效能的长效稳定性。

作者简介

第一作者:马召创,天津大学环境科学与工程学院硕士研究生,毕业于2025年7月,研究方向农村微污染水的生物处理,硕士期间以第一作者在Water Res.发表SCI论文1篇,申请发明专利2项。

通讯作者:孙佩哲,天津大学英才教授、博士生导师,国家优秀青年基金获得者,天津市海外青年高端人才,“北洋学者”特聘教授。主要研究方向为新污染物的环境行为与健康效应及低碳水处理技术。先后主持国家自然科学基金优秀青年基金、面上项目等国家级科研课题7项,在 Environmental Science & Technology、Water Research 等国际权威期刊发表论文50余篇。曾获ACS环境化学奖和James J. Morgan荣誉奖(青年)。获得环保部自然科学一等奖和天津市自然科学二等奖。在学术任职方面,担任 Journal of Hazardous Materials 副主编、Environmental Science & Technology、ACS ES&T Water编委。

通讯邮箱:sunpeizhe@tju.edu.cn

翟思媛:天津大学环境科学与工程学院 副研究员,围绕着污水(及其伴生产物剩余污泥)深度净化与资源化开展研究。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划子课题、博士后基金特别资助(站中)等科研项目,以一作/通讯发表论文40余篇。入选国际水协会中国青年委员IWA-YWP(2024),天津市第一批生态环境青年人才(2023),全国优秀创新创业博士后(2023)。 担任Eco-Environment & Health (EEH)的青年编委。

(来源:孙佩哲 编辑:田淑洁)